La réflexion sur les dynamiques de pouvoir est inhérente à la réflexion sur le consentement. Dans cet article, je propose un retour et une réflexion sur le livre Le Pouvoir pour tous ! Comprendre les dynamiques du pouvoir pour transformer le monde de Julie Battilana et Tiziana Casciaro, publié en 2024 chez Dunod.

Vous l’avez peut-être noté, les critiques les plus virulents contre le consentement (et pour celle et ceux qui le découvrent, oui cette notion amène régulièrement des débats échauffés) mettent en avant soit :

- La perte de pouvoir et de privilège qu’il génère pour certaines personnes (voir le retour virilo-masculiniste actuel)

- L’angle mort des dynamiques de pouvoir qui le rendent déjà souvent inopérant voire violent, aujourd’hui, pour les plus vulnérables dont on exige qu’ils expriment clairement leurs désirs et surtout leurs limites.

Eduquer au consentement c’est bien sûr apprendre à dire non, à dire oui, à demander clairement, à respecter les réponses et les envies – même quand elles ne sont pas clairement exprimées.

C’est développer la perception intérieure de nos désirs, de nos limites pour une expression plus claire et travailler sur nos compétences de communication.

Pour que cela soit effectif, au-delà des dimensions personnelles, cela nécessite de lever le voile sur au moins 3 angles morts :

- Les normes sociales, les conditionnements et l’éducation reçue pour y discerner les freins, les habitudes, les craintes qui rendent l’expression de désirs ou de limites souvent difficiles.

- Les mécanismes de défense qui orientent nos émotions, pensées, et comportements dans le but de la survie, elle-même rarement connectée à une posture assertive (apaisement, laisser-faire, fuite, lutte, figement…)

- Les dynamiques de pouvoir qui permettent d’influencer les comportements d’autrui, parfois « à l’insu de son plein gré ».

Le livre de Julie Battilana et Tiziana Casciaro apporte une vision nouvelle sur le pouvoir qui permet d’approfondir cette réflexion, au-delà d’une posture de plainte ou de revendication violente.

Leur objectif : montrer comment utiliser notre pouvoir pour garder un monde libre.

Pour cela, elles offrent des clés de compréhension puis des pratiques pour inviter à la vigilance et à l’action.

(Cet article est écrit spontanément, du fait de l’intérêt du livre présenté. L’Art du choix n’est pas lié aux autrices ni à l’éditeur et n’a reçu aucune contrepartie (rémunération, avantage en nature…) de leur part. Le propos n’’engage que l’Art du choix. La lecture du livre reste la meilleure manière de s’en faire une idée claire.)

Résumé de l’éditeur, Dunod

Le pouvoir attire et repousse, captive et révulse. Il est au cœur des grands chamboulements historiques et sociaux, mais aussi des interactions du quotidien. Pourtant, il reste largement mécompris.

Dans cet ouvrage percutant, Julie Battilana et Tiziana Casciaro s’attaquent aux idées reçues sur le pouvoir et dévoilent ses véritables mécanismes. En s’appuyant sur les sciences humaines et sociales, et des exemples concrets, elles mettent en lumière un principe fondamental : dans toute relation, le pouvoir revient à celui qui contrôle l’accès de ce qui a de la valeur pour l’autre. Ainsi, il est toujours relatif et n’est ni intrinsèquement bon ni mauvais. Il incombe donc à chacun de nous d’identifier nos sources de pouvoir, et de décider comment et à quelles fins les utiliser, aussi bien au travail qu’en société.

Les ponts que je retiens

Le livre a une vision très large du pouvoir, depuis le pouvoir dans les relations, les organisations à but non lucratif, les entreprises, les gouvernements et le pouvoir de transformation de la société.

Ici, je vais rester sur la dimension relationnelle, en lien avec l’éducation au consentement proposé par l’Art du choix :

• Comprendre ce qui peut me rendre influençable

• Observer les abus de pouvoir potentiels de ma part

• Développer des qualités humaines qui mettent le pouvoir au service de l’intérêt général

Redéfinir le pouvoir

Le pouvoir est la capacité d’influencer les actions d’autrui (p13)

Dans l’annexe, les auteurs revisitent les définitions du pouvoir, et il y en a beaucoup. Selon les auteurs, le pouvoir serait la capacité à :

• Atteindre un objectif en dépit des obstacles rencontrés

• Forcer autrui à adopter un comportement souhaité

• Délimiter le cadre au sein duquel se déroulent la discussion et/ou la prise de décision

• Imposer à autrui sa volonté au moyen de récompenses ou de punitions

• Convaincre autrui de croire ce que l’on veut qu’il croie

• Obtenir que les choses soient faites comme on le souhaite

Au-delà des différences, les autrices font émerger deux caractéristiques communes :

1.Capacité d’une personne ou d’un groupe à produire un effet sur les autres, c’est-à-dire à influencer leurs comportements (que ce soit par la persuasion ou la coercition)

2.Toutes les définitions partent du principe, posé plus ou moins explicitement que le pouvoir découle du rapport de dépendance qui existe entre deux parties.

Elles citent la théorie de l’échange et des rapports de dépendance liés au pouvoir de Richard M. Emerson (1962) : théorie selon laquelle le pouvoir est le contraire de la dépendance.

« Le pouvoir de A sur B équivaut au degré de dépendance de B par rapport à A, qui est « directement proportionnel à l’intérêt de B pour ce que propose A et inversement proportionnel à l’accessibilité de ce que propose A en dehors de la relation entre A et B. » C’est la conception utilisée dans ce live. »

Une personne a du pouvoir sur une autre quand elle contrôle l’accès à des ressources qui ont de la valeur aux yeux de cette autre personne (et qu’il n’y a pas d’alternatives) (p28)

Les ressources sont matérielles, psychologiques (estime, appartenance, sécurité…), autres (énergie, expertise, réputation…)

Le lien entre consentement et dynamiques de pouvoir

Dans une interaction où l’on cherche à se mettre d’accord sur une action qui implique l’autre et moi, est-ce que je me questionne sur le possible lien de dépendance ou sur la dynamique de pouvoir entre nous ? Est-ce que je cherche à voir dans quelle mesure l’un ou l’autre nous sentons libre de nous exprimer ? Est-ce que j’utilise cette perception pour mon bénéfice au détriment de l’autre ou est-ce que je cherche à équilibrer d’un côté comme de l’autre pour que chacun ait sa chance de voir ses désirs ou ses limites satisfaits ?

Idées fausses sur le pouvoir

A partir de là, les autrices démontent trois idées fausses sur le pouvoir :

- Le pouvoir n’est pas une possession et n’est pas lié à une personne aux caractéristiques spécifiques. On a du pouvoir dans certaines relations et pas dans d’autres. Le pouvoir n’est pas une liste d’attributs ou de qualités à acquérir.

- Le pouvoir ce n’est pas avoir un haut rang hiérarchique.

- Le pouvoir n’est ni impur, ni sale. La corruption que le pouvoir engendre n’est pas une fatalité. Nous pouvons choisir les fins visées par le pouvoir.

Le lien entre consentement et dynamiques de pouvoir

C’est quelque chose que j’entends régulièrement en atelier, cette défiance ou ce malaise face à l’exercice d’un pouvoir : exprimer des désirs et des limites, c’est en effet accepter d’avoir une influence sur la situation et sur autrui. Cela nécessite que cette influence, ce pouvoir, ne soit pas assimilée à une faute ou un abus. Certains participants me remontent avoir été éduquées à coup de : « Il n’y a que le roi qui veut. Toi, tu voudrais. », « vouloir est malpoli ». Forcément, c’est plus dur d’affirmer ce que l’on veut quand on grandit.

Mieux résister aux tentatives de prise de « pouvoir sur » nous

Parmi les moyens présentés pour modifier la répartition du pouvoir dans une relation sociale, les autrices proposent :

- Le retrait : Autrui a-t-il ce que vous désirez ? Alors voyez comment diminuer votre intérêt pour les ressources proposées par autrui.

- L’expansion : Pouvez-vous vous procurer ce que vous désirez autrement que par autrui ? Cherchez à accroître le nombre de vos alternatives.

C’est tout l’intérêt de ne pas dépendre d’un travail, d’une organisation, d’un autre pour nourrir tous nos besoins psychologiques, surtout s’ils nourrissent déjà nos besoins matériels.

Il est aussi utile de garder en tête, qu’en l’absence de contrat qui induit une différence pouvoir, le pouvoir que l’on ressent de la part d’autrui tient à ce qu’il possède quelque chose que nous désirons.

Les autrices montrent bien que ce quelque chose peut souvent être réduit à l’un des deux besoins fondamentaux de l’être humaine : la sécurité et l’estime de soi.

Comprendre que notre quête de sécurité et d’estime de soi est au cœur des dynamiques de pouvoir constitue un point de départ essentiel.

« Selon la psychologie sociale, l’estime de soi repose sur notre évaluation subjective de nos compétences, de notre position sociale, de notre capacité à influence notre environnement, de notre valeur personnelle et de notre intégrité morale. »

« Notre sécurité dépend de la satisfaction de nos besoins physiologiques primaires, comme se nourrir et se mettre à l’abri ainsi que de nos besoins psychologiques comme notre besoin d’affiliation avec d’autres êtres humains, qui peuvent prendre soin de nous et nous protéger et pour lesquels nous pouvons faire de même. »

Nous fuyons tout ce qui nous menace et accueillons à bras ouverts tout ce qui promet de nous protéger.

Toutes les démarches que je peux entamer pour développer mon sentiment de sécurité et sur l’estime de moi me rendront plus indépendant·e du pouvoir que l’autre exerce sur moi.

La sensibilité au regard d’autrui, le besoin de reconnaissance, le besoin de protection, le besoin de statut social sont légitimes et constituent pour autant des sources de vulnérabilité. Gagner en conscience du besoin intérieur que l’on charge l’autre de nourrir peut nous aider à mieux voir les fils qui lui permettent de nous influencer.

Menacer la sécurité physique d’une personne est un instrument de pouvoir aussi vil et brutal qu’il est simple et efficace.

J’ai observé dans ma vie que j’étais particulièrement vulnérable, pour ne pas dire franchement manipulable, face à certains types de personnes. Je ne suis pas guérie. Mais le voir me permet (1) de moins m’en vouloir après quand la situation a tourné en ma défaveur – c’est toujours autant de points d’estime qui ne s’envolent plus, (2) de préparer autrement des rencontres avec ce type de personnes pour clarifier en amont ce que je veux et mes limites, car je sais que j’aurais peut-être moins de neurones disponibles en live. Les situations se passant mieux, le « pouvoir » de ces personnes se réduit aussi progressivement. Mon autonomie se développe dans l’action.

Le lien entre consentement et dynamiques de pouvoir

Les ateliers consentement, par la variété des personnes qui y sont présentes et la place donnée à la pratique de l’échange avec ces différents profils, permettent de développer la conscience de nos mouvements intérieurs selon les personnes, ou ce qu’elles représentent.

Le cadre très sécurisé des échanges, les interactions permettent de développer progressivement un autre niveau de sécurité intérieure dans la relation. Les participants retrouvent un sens du pouvoir de leur parole sur le déroulé des événements, sur la satisfaction de leurs besoins et de leurs limites.

Les partages permettent de prendre la mesure des différentes expériences, difficultés, réflexions, ressentis. L’empathie et la possibilité du contact authentique avec l’autre en sortent renforcés.

Craindre le pouvoir… nous empêche d’en avoir

Le lien entre consentement et dynamiques de pouvoir

En ateliers et ailleurs, nous entendons souvent l’expression de certains hommes qui ont « peur d’abuser » et restreignent la satisfaction de leurs désirs et besoins en restant dans une posture, nécessairement trouble, de service. De même, la socialisation des filles tend à valoriser une posture plus passive, plus modeste rendant parfois bien haute la marche à l’expression de désirs personnels, « égoïste » dans le bon sens du terme (c’est-à-dire que nous avons tous des besoins à satisfaire, et qu’il nous appartient d’en prendre soin).

« Le pouvoir peut pervertir mais ce n’est pas une fatalité ».

Cette proposition vient en contrepied de ce que l’on peut lire par ailleurs sur le pouvoir, depuis l’analyse des guerre dans le Péloponnèse il y a 2500 ans jusqu’au discours actuels : puisque j’ai le pouvoir sur toi, pourquoi je ne l’exercerai pas ? Le pouvoir est ici entendu comme la capacité de te soumettre, de t’exploiter voire de te tuer. En tous cas, de faire ce que je veux de toi. Le pouvoir semble alors se justifier lui-même, aux yeux des dominants comme des dominés : puisque tu peux, tu domines, et puisque tu domines alors tu es le dominant, auquel il semble ainsi raisonnablement normal de se soumettre.

C’est le problème du pouvoir comme les autrices l’expriment, il s’appuie à la fois sur :

• L’hubris des uns.

• La fatalité des autres (qui acceptent les hiérarchies du pouvoir).

On ne questionne plus, de part et d’autre, cette hiérarchie.

L’absence de pouvoir et d’espoir d’évolution engendre ainsi souvent la paralysie et l’inaction et contribue au maintien des hiérarchies existantes.

Les autrices rappellent utilement que ce mécanisme s’appuie sur l’un de nos biais cognitifs : l’erreur fondamentale d’attribution. Nous tendons à expliquer les comportements des autres par leur qualité personnelle en oubliant les facteurs extérieurs (Lee Ross).

C’est quelque chose que j’entends régulièrement en atelier, cette défiance ou ce malaise face à l’expression d’un pouvoir : exprimer des désirs et des limites, c’est en effet accepter d’avoir une influence sur la situation et sur autrui. Cela nécessite que cette influence, ce pouvoir, ne soit pas assimilée à une faute ou un abus. « Il n’y a que le roi qui veut. Toi, tu voudrais. »

Les risques du pouvoir

J’ai beaucoup aimé le raisonnement des autrices.

D’abord, elles montrent ce qui dans le pouvoir amène en effet à se sentir supérieur et légitime à « prendre plus ».

Ces mécanismes sont assez retors pour corrompre les mieux intentionnés d’entre nous. J’aime cette humilité et cette invitation à la vigilance : nous pouvons tous être le dominant et le dominé de quelqu’un.

Les autrices citent nombres d’études intéressantes (le livre est très bien sourcé, c’est un plaisir pour approfondir) sur les effets sur pouvoir :

« L’expérience du pouvoir a tendance à nous rendre moins attentifs et moins sensibles aux émotions des autres et plus égocentriques. »

Il augmente aussi la confiance en soi, le bien-être et la résistance à la douleur. Autant d’attributs qui donnent l’énergie de se bouger pour garder le pouvoir.

L’exemple des soirées réseautage est intéressant. Celui qui a déjà du pouvoir (c’est-à-dire qui sait avoir des ressources désirées par les autres) est bien plus à l’aise et tire un meilleur profit que celui qui se pense outsider ou junior. Ce phénomène tend à pérenniser les hiérarchies.

Le lien entre consentement et dynamiques de pouvoir

C’est la base d’une des critiques sur le consentement : si tu es déjà à l’aise, c’est facile de demander ce que tu veux et de poser tes limites. Tu es moins sensible au fait que pour l’autre, l’histoire est toute différente. L’obligation du consentement, sans réflexion sur le pouvoir, pourrait servir à légitimer, voire légaliser des inégalités de pouvoir, des inégalités à voir ses désirs et limites exprimés, respectés et satisfaits.

Les autrices parlent d’un trio infernal qui permet au pouvoir de se maintenir, voire de se renforcer :

• Manque d’empathie croissant avec le niveau de pouvoir

• Volonté de passer à l’action (L’expérience du pouvoir donne un sentiment de confiance qui encourage les puissants à agir)

• Tendance à considérer ses propres actes comme légitimes

Puis elles montrent que la conscience de ces mécanismes permet de développer une posture plus équilibrée, si on le choisit.

« Votre travail, si vous avez du pouvoir, est d’en donner à d’autres ». Toni Morison

Utiliser son pouvoir, sans abus

Nous pouvons influencer autrui sans user d’autorité ou de violence. Cette influence nécessite des relations de confiance.

Deux critères permettent aux personnes d’évaluer le niveau de confiance qu’elles peuvent nous octroyer :

• compétence (on sait faire et on fait ce qu’on dit)

• chaleur (sympathie, sincérité, bienveillance…).

Les deux donnent des gages de sécurité. Ainsi, « donner l’assurance de vos bonnes intentions à leur égard fait bien souvent de vous un collègue plus attractif que votre seule compétence. »

Il est possible d’avoir du pouvoir de manière saine. C’est difficile, mais possible.

« Acquérir du pouvoir, c’est développer sa capacité d’agir et de changer les choses. » C’est essentiel pour mener sa propre vie.

Quelques pistes proposées à titre personnel :

• « Se libérer de l’idée reçue que le pouvoir est sale, c’est une source nécessaire d’énergie pour activer le changement. »

• Développer l’empathie et l’humilité comment antidotes à l’égocentrisme et à l’hubris.

Et d’un point de vue organisationnel, comme nul n’est à l’abri d’exercer soi-même l’abus de pouvoir, nous pouvons revisiter les structures dont nous faisons partie (nos équipes, nos assos, et pourquoi pas nos cercles intimes), pour mettre en place deux garde-fous :

• Veiller au partage des temps de parole. Est-on curieux de ce que dit l’autre ? Se sent-il autorisé à s’exprimer ? à remettre en question le fonctionnement, à proposer des idées (cf. les écrits d’Amy Edmondson sur la sécurité psychologique)

• S’assurer de l’existence de procédure de rendu-compte pour les personnes au pouvoir

• Rechercher la représentation des principales parties prenantes, même celles qui ne se sont pas hissées dans les sphères du pouvoir.

Conclusion sur le consentement et les dynamiques de pouvoir

En conclusion, gardons à l’esprit ces deux questions dans notre relation au pouvoir :

- Que sommes-nous prêt à faire pour l’avoir ?

- Dans quel but le voulons-nous ?

Que sommes-nous prêts à faire pour obtenir ce que l’on veut ?

Quelques pistes pour développer une relation saine au pouvoir :

• Accepter que nous puissions tous avoir du pouvoir pour transformer les situations.

• Accepter que nous puissions tous en abuser, si l’on ne reste pas vigilant.

• Renforcer nos ressources personnelles (sécurité, empathie, estime de soi…)

• Gagner en conscience des ressources que nous valorisons pour mieux identifier les relations qui nous rendent plus vulnérable et nous préparer en conséquence.

• Mettre en place les garde-fous utiles dans nos espaces collectifs (répartition du temps de parole, rendu compte des personnes au pouvoir…)

Le lien entre consentement et dynamiques de pouvoir

Pour celles et ceux qui ont participé aux ateliers de l’Art du Choix, repensez à cet exercice un peu glaçant et néanmoins utile pour une prise de conscience humble, en collectif : « pourquoi ne demande-t-on pas ce que l’on veut ? et que fait-on à la place, pour l’obtenir quand même ? ».

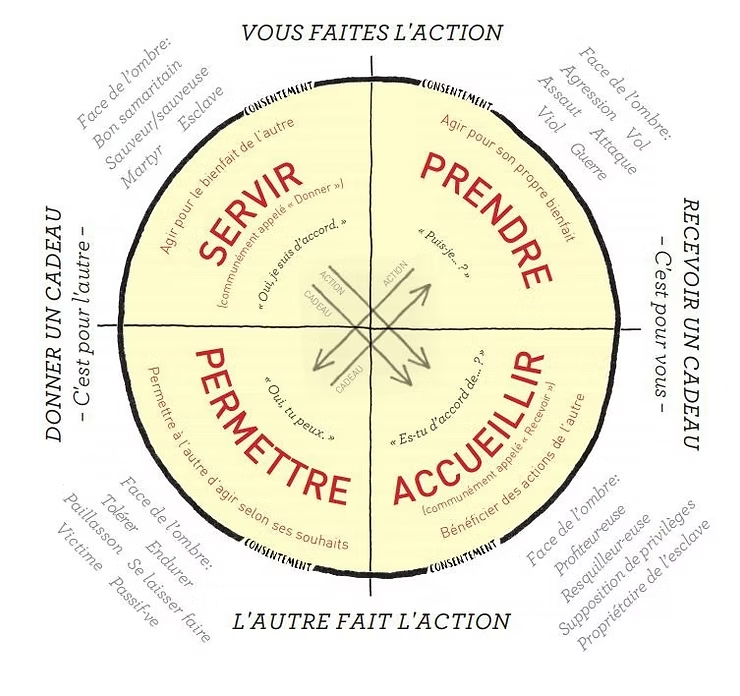

Pour reprendre une question de base de la Roue du Consentement selon Betty Martin, il est utile de se redemander régulièrement : Pour qui est l’action ? quand on fait quelque chose et surtout quand on est persuadé de le faire pour autrui. En effet, on s’invente souvent une cause noble pour cacher notre intérêt personnel.

Créer une culture du consentement autour de soi demande un examen régulier et régulièrement piquant de nos comportements, notamment le lien entre consentement et dynamiques de pouvoir. Mais l’exercice est salutaire, il permet de développer des trésors d’intégrité, de responsabilité et de générosité.

C’est l’objet de l’Art du choix d’accompagner les individus en groupe sur ce chemin avec douceur, humilité et bienveillance.